晚清川藏南路边茶探析(转载)

晚清川藏南路边茶探析

石 涛 李 欢

[摘 要]晚清时期,川茶在西藏市场的地位受到印度茶叶的冲击,对于当时南路边茶的发展状况,目前相关研究较少,且多为定性分析。自清政府批准打箭炉为川藏贸易市场以后,随着藏人对边茶需求不断增多,南路边茶贸易日渐繁荣,对四川地区经济产生了很大影响。英人De Rosthorn于19世纪末对南路边茶贸易进行了实地考察,为进一步深入研究川藏贸易提供了新的史料。文章结合该史料,对藏区南路边茶供给进行量化分析,并考证其运输路线,研究边茶贸易对四川地区的经济带动。

[关键词]晚清 边茶 经济 影响

茶叶是文艺复兴以来风靡整个欧美地区的高档消费品,早在16世纪,“产于东方的茶叶即曾经出现在西方人的游记中”【1】。作为当时世界主要茶叶生产地,依然奉行着“普天之下莫非王土”的清代中国,并没有把茶叶作为刺激经济发展的资源禀赋,而是作为扼控边疆的战略物资,与俄、英等国及中国西北、西南地区进行交换。

目前学者对清代茶叶贸易的研究,多集中于对恰克图和广州的茶叶贸易以及西北“茶马互市”【2】。而西南边茶因史料阙如,至今成果寥寥。清代西南地区的“茶禁”肇始于顺治十八年(1661),清廷准西藏达赖喇嘛及根都台吉奏,开云南北胜州与西藏茶马互市。康熙三十五年(1696),理藩院议准四川巡抚于养志所请,在打箭炉与藏民互市,南路边茶正式开通。【3】与清初西北地区的茶马互市不同,西南边茶“名虽禁茶,实未禁也”,发行茶引仅是“官征其税”而已。【4】事实上,行销于打箭炉的南路边茶,不仅是藏民生活所必需,亦经拉萨销售至尼泊尔、锡金等地。因此,打箭炉既是国内贸易的重要集散地,也与北部边陲的恰克图相类似,是国际性茶叶贸易的中转地。

19世纪中后期,在政治和经济利益的驱使下,长期觊觎西藏的英国人,包括在东印度公司从事经营的印度人,先后多次赴四川、西藏实地考察。正如英人De Rosthorn所说:“印度想要取代中国内地在西藏的商业霸主地位,完全要依靠茶叶贸易,而且这样的经济依赖是一个很重要的政治杠杆。”【5】为了建立与西藏的经济联系,进而形成西藏对印度的经济依赖,达到英国对西藏在政治上的控制目的,印度人Pundit A-K,英人M. Hue,W. W. Rockhill,Abbe Desgodins,Baber,Rockhill,De Rosthorn等先后来到川藏地区。考察的最重要目的是为了弄清川茶入藏的成本,为印度茶进入西藏提供一手数据。

1895年在英国伦敦出版的英人De Rosthorn所著On the Tea Cultivation in Western Ssuchuan and the Tea Trade with Tibet via Tachienlu一书,作者以其亲身经历,对当时茶叶贸易的概要和历史、管理和税收、茶引的分配、茶叶的产量、茶树的种植、茶叶的生产、运输、销售等情况进行了详细的叙述。更为珍贵的是,书中保存了较为丰富的数据资料,包括生产成本、运输成本、茶叶包装重量、运输工具的运力、茶叶价格等等,为进一步研究清代川藏茶叶贸易提供了很好的史料。黄康显在其文《清季四川与西藏之间的茶叶贸易》【6】中对该书有所提及。本文结合该史料提供的数据,探究南路边茶贸易的运输路线、西藏茶叶供给状况及对周边地区经济的影响。

一、南路边茶的需求与供给

明代谈修的《滴露漫录》载:“茶之为物,西戎土蕃,古今皆仰给之。以其腥肉之食,非茶不消;青稞之热,非茶不解,是山林草木之叶,而关系国家大经也。”【7】西藏地处高寒,不适宜种植茶叶,而云南、四川地区是中国茶叶的重要产地,就使得西藏对云、川地区茶叶自古便存在刚性需求。就四川而言,行销打箭炉的南路边茶主要供给西藏,“炉(打箭炉)不产茶,但系西藏总会,口外番民,全资茶食,惟赖雅州府属之雅安、名山、荥经、天全、直隶邛州等五州县商人行运到炉,番民赴炉买,运至藏行销”【8】。基于藏人对茶叶的刚性需求,我们以人均年消费砖茶量为标准,剔除个人茶叶需求量及消费能力不同等因素,考察晚清时期藏区南路边茶的需求及供给状况。

(一)西藏对边茶的需求

由于资料缺乏,有清一代西藏的茶叶需求量并无确切数据。我们以与西藏饮食结构相近的蒙古做一类比,间接估算西藏对茶叶的需求。

藏人以糌粑为主要食粮,且多食牛羊肉和奶酪,这样的饮食结构需要茶叶来帮助消化。在西藏逢年过节或丧葬、宴会时,主人亦常用茶酒或油茶来招待客人;在婚嫁时,茶叶往往还是男方送给女方的聘礼之一。【9】西藏人民不论贵贱,都爱好饮茶,其茶叶需求量可见一斑。蒙古的情况大致与西藏相同,亦是“风俗随水草畜牧而转移,无城郭、常居耕田之业,以肉为饭,以酪为浆,无五谷菜蔬之属,衣皮革,处毡庐,见中国茶叶则宝之,而金银非其好也”【10】。康熙五十八年(1719),“廷臣议复都统法喇疏言:蒙古及西番人民,皆藉茶养生”【11】。蒙古人与藏人相似的饮食结构,为我们依照蒙古茶叶需求推算西藏提供了依据。

清代中叶以后,茶叶已成为蒙古地区“男女老幼每日生活消费的必需品”。【12】仅以砖茶叶为例,蒙古人每户每十天消费一块砖茶,即每户每年消费36.5块砖茶。内外蒙古在清中后期的人口数总计159万,按现代对内外蒙古统计的一般标准,内蒙4.57人/户,外蒙5人/户。【13】此处若以蒙古地区每户5人为标准计算其人均年消费砖茶量,则可知清时期蒙古地区人均最小年消费砖茶量计算如下:

由此可以推知,蒙古人均年消费砖茶为7块多。且1870年以后,“每一块茶砖的重量应是2磅【14】多,凡斤两不足或有任何缺陷者,皆挑出重制”【15】。故7块砖茶约为10.5斤。西藏不产茶,生产力低下,藏人通常用牦牛、硼砂、肉桂等当地特产来换取所需茶叶。“清代西藏地区与外界的商业贸易较为繁荣”【16】,“至川康商业在清季时亦相当繁盛,藏民将货物售与出口商人,取得四川成渝各地兑票;藏民再以兑票购茶布杂货,每年由四川、滇、甘松销康藏印度之货约三千万元之巨”【17】,西藏特产在“外界”的稀缺无疑会给“外界”商人带来丰厚的利润。

(二)四川对西藏的边茶供给《清史稿》载“我国产茶之地,惟江苏、安徽、江西、浙江、福建、四川、两湖、云贵为最”【18】。而四川“雅安地区是世界上文字记载人工栽培茶树最早的地区之一”【19】,除雅安之外,荥经、邛州、名山、天全等也都盛产茶叶。康熙三十五年(1696),清政府批准四川打箭炉成为与西藏进行贸易的市场,这五个地区所产茶叶也成为供给西藏的主要来源。“通番之咽喉”打箭炉,是四川去往西藏所必经的要冲所在。雍正七年(1729),打箭炉设厅,之后成为“雅属边茶总汇”,清政府实行“引岸制”之后,规定雅安、荥经、邛州、名山和天全所产的茶叶都要运至打箭炉进行销售。同时,政府对四川茶叶种植实行一定的保护,“成立引岸以后,即绝对禁止私运茶籽于大相岭以西各地,恐其产地西移,即系仰给内地,而其所运来之珍贵药材、羊皮等商品来源即弱”【20】。清代边茶体制在明代的基础上有所改变,重修四川茶法之后,茶引种类有所增加,“四川有腹引、边引、土引之分。腹引行内地,边引行边地,土引行土司。而边引又分三道,其行销打箭炉者,曰南路边引。行销松潘厅者,曰西路边引。行销邛州者,曰邛州边引。”【21】四川设盐法道对茶叶贸易进行管理,在发放的茶引中,边引所占比例最大,而边引中“行藏卫为大宗,松潘地及之”【22】。茶引的数量亦随着西藏等地人口的增多而逐渐增加,清朝初年“四川行茶旧额新增共十万六千百二十七引额,征银万三千一百二十八两三钱七分五厘,税银四万五千九百四十二两三钱七分八厘”【23】。“(康熙)四十一年定四川天全土司增五千六百引,雅州增二千七十九引,邛州三百引,荥经县三千五百有四引”【24】,“雍正三年增邛州边引千三百,四年增雅州、成都、大邑、荥经、灌县边引八千六百三十有五,又增天全土司土引七百七十,增安县边引二百”【25】。嘉庆二十年(1815),边引占全部茶引的66%,行销打箭炉的茶引占全部茶引、边引的比例分别为53%和79%。【26】至光绪十六年(1890),行销打箭炉的边引已达126800张。【27】那么,在晚清时期四川供给西藏的茶叶能否满足藏民对茶叶的需求?据《中国人口史》记载,1954年国家统计局称,西藏和昌都地区的人口为1373669人,且“从乾隆二年至此,西藏和昌都地区的人口年平均增长率仅为1‰。”【28】昌都地区历经多次变革,民国时期曾先后属川边特别行政区和西康省管辖,之后昌都地区于1950年解放,1956年正式划归西藏自治区管辖,而在清时期,昌都于雍正时期即归驻藏大臣管理。故在此计算清时期西藏人口时,应包含昌都地区人口。【29】1890年西藏的人口计算如下:

根据De Rosthorn记载,1890年从打箭炉运至理塘、巴塘和西藏的茶叶每年共66060担,即6606000斤。由于运往西藏的茶叶大大多于运至理塘和巴塘的茶叶,此处暂且估计这些茶叶都运至西藏,即运至西藏的茶叶为6606000斤,则可知南路边茶可供给的西藏人均年消费砖茶量计算如下:

由前已知清代西藏人均年消费砖茶约10.5斤,故晚清时期四川供应西藏的每人年均5.13斤茶叶并不能满足当时藏人的需求。除四川外,云南地区亦是藏人所需茶叶的来源之一。若云南供给西藏的茶叶少于四川供给,则西藏市场中茶叶将供不应求;若云南供给西藏的茶叶与四川相当或多于四川所供茶叶,则藏区茶叶将供求平衡或供过于求。De Rosthorn在其书中将藏人所需边茶供不应求作为立论的基础,而并未进行论证。对藏区供给茶叶,除四川之外还有云南等地,且藏人购茶也受货币购买力等因素的影响,这些都是De Rosthorn没有考虑的,故其结论具有一定的片面性。

二、南路边茶的运输路线考

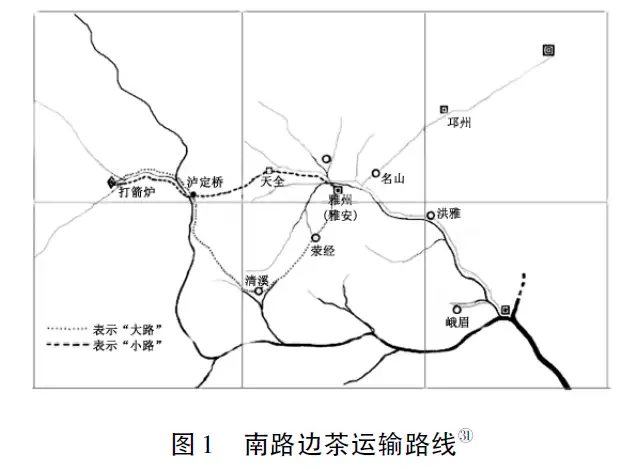

清代雅州府至打箭炉有大、小两条路(如图1所示)。以雅安为中心,大路是从西南方向到达荥经,翻越大相岭到达清溪,再穿过飞跃岭,到达化林坪后,沿大渡河向北可到达泸定和打箭炉。小路则是从雅安自西北方向,到达天全,再沿着正西方向穿过两座山脉,到达距泸定桥大约10里的大渡河岸,溯河西行,到达打箭炉。因此路险峻,多羊肠小道,故称为“小路”。据De Rosthorn的记载,尽管小路较大路近,但因崎岖难行,负重搬运所需时间与大路无异。如果不带行李旅行,来往打箭炉和雅州,走小路可节约两天时间【30】。

学术界对大路和小路的路线并无异议,但对各产地所产茶叶的运输路径,却不尽相同,大致有三种说法。其一,天全所产为小路茶,其余各地均为大路茶。《康定概况资料辑要》记载:“天全所产称为小路茶,雅荥各县所产称为大路茶包。”【32】其二,天全、名山、邛崃为小路茶,其余为大路茶。《四川茶叶史》中记载:“因雅茶经大相岭运往打箭炉,又称‘大路茶’,以别于天全、名山的小路茶,大路茶的品质较小路较高。”“名山、天全、邛崃的茶包由小路经马鞍山、泸定至康定,称‘小路茶’;雅安、荥经的茶包由大路经大相岭、飞越岭、泸定至康定,称‘大路茶’。”【33】这与刘勤晋《川藏茶路万里行》【34】一文观点一致。其三,单就名山茶而言,亦有大、小路两种。据1992年编纂的《名山县志》记载,名山县所产茶叶在“明代以后,运销打箭炉的路线也有两条:一是名山—天全—新沟—马鞍山—泸定—打箭炉;二是名山—雅州—飞龙关—荥经—鹿角坝—大关山—泥头—化林坪—泸定—头道水—打箭炉”【35】,即清时期,名山去打箭炉有大、小两条路可供选择。

这些说法无一例外的将距打箭炉最近的天全作为小路茶,而争议主要集中在名山是小路茶还是大路茶上。并且这些争议存在着一个共同的缺陷,便是没有提供史料依据,而De Rosthorn经过实地考察后所作的记录应更能够反映出当时南路边茶的运输状况。其对1890年前后各产地运茶至打箭炉的距离记录(如表1所示)无法与上述说法一一吻合。从图1上看,距离打箭炉最远的是邛州,最近的是天全,而De Rosthorn所记录的距离最远的却不是邛州而是名山。图1显示名山与雅安至打箭炉距离相比邛州较近,但表1载从邛州运茶至打箭炉的距离少于名山、雅安。对比可知,邛州所产茶经小路运至打箭炉,名山、雅安所产茶经大路运至打箭炉。又由表1知,从雅安运茶至打箭炉距离为540里,且《荥经县志》记载“(荥经)至雅安县城九十里”【36】,可知荥经由大路至打箭炉距离应为450里,这与表1中荥经运茶至打箭炉的路途距离一致,故可推断荥经所产茶亦为大路茶。

应该注意的是天全,如果按现有研究成果的结论天全是小路茶,那么从图1上的距离看天全在邛州和打箭炉之间更靠近打箭炉的地方。若天全是小路茶,距打箭炉480里,那么邛州与天全的距离应在960里甚至更远,但事实上,邛州仅距打箭炉510里,若前述邛州茶为小路茶的推断正确,那么,天全茶绝不可能是小路茶,而应是大路茶。还有一条资料可资佐证,《雅州府志》载“(天全州)南至荥经县界三十里”【38】,而荥经到打箭炉为450里,天全距打箭炉480里,天全经荥经走大路到打箭炉的距离刚好与De Rosthorn的记录吻合。问题是天全茶若走小路距打箭炉十分近便,为何要舍近求远绕路到荥经走大路?关于这一点没有确切的史料可以证明,但我们从De Rosthorn的调查和后人的叙述中能够找到一些有价值的线索。首先,De Rosthorn在所著书中反复提及名山和雅安是茶叶种植和加工的中心。“名山和雅安(即雅州府)一带的居民将经营茶种植园的技术垄断了,对外是保密的。”【39】“工厂里为西藏市场生产砖茶所准备的原料,便是被全部买下并运到城镇的农产品。我在雅州府所看到的加工过程是非常简单的……”【40】等等。其次,1992年由四川省雅安市委员会文史资料研究委员会编纂的《雅安文史资料》第7辑也提到,“南路边茶以雅安为制造中心,加工制成茶包后,清时,运到康定销售。”【41】说明当时南路边茶加工生产环节集中在以雅安为中心的名山、荥经等少数地区,天全不具备加工生产砖茶的工艺或生产能力不足,因此才需到荥经加工后方能运往打箭炉,这一推断并非十分牵强。由此我们推断,至迟在光绪十六年(1890),名山、雅安、荥经、天全所产茶为大路茶,邛州所产茶为小路茶,这与表1中De Rosthorn对各产地路途的长、短途(长途即为大路,短途即为小路)判断一致。另据De Rosthorn考察,背夫在运茶的过程中,可以选择大路或小路,【42】故以上路线只是大多数情况下南路边茶的运输路径,不排除有例外情况。

三、南路边茶对地区经济的有限拉动

清康熙以来,引票政策主导下的南路边茶带动了产茶区及沿线市镇如巴塘、理塘、炉霍、甘孜等地的经济发展,刺激了茶叶生产、加工、包装、运输等行业规模上的增长。但受清廷边关政策和藏区购买力等因素的影响,南路边茶对地区经济的拉动仅限于传统意义上的规模增长,没有实现带动生产力提高等现代意义上的经济发展。

(一)南路边茶经济区的形成南路边茶是建立在政府发行茶引基础上实现的贸易行为,抛开偷漏行为,茶叶供给是稳定的,也就是说,南路边茶的规模是随着茶引数量的变化而变化的。茶引在邛州、名山、雅州、荥经、天全发放,每年二月由这五处地方官发放茶引,同时将发引情况告知打箭炉。茶商需找当地殷实之家作保,方可请领。由于引数较多,这5个地区茶叶产量不平均,其中名山和天全实际茶叶提供量超过引额所规定的数量,而其余三地较引额所需数量不足。即便是不考虑地区产茶能力不平均的问题,茶引所需茶叶量与这五处茶叶提供量之间仍有10880担的缺额。

因此,除这五个地区之间茶叶原材料应有流动外,嘉定府所辖洪雅、峨眉和雅州府清溪均向茶叶原材料不足的雅安、荥经提供原茶。其中,每年清溪向荥经提供7000担,峨眉向荥经提供8000担,洪雅向雅安提供13000担。【44】由此从茶叶生产上形成了以雅安、荥经为中心辐射到雅州府、嘉定府和邛州的南路边茶供给区。南路边茶的繁荣带动了产茶区经济的发展,不少茶商因经营茶叶而获得巨额利润,De Rosthorn在其书中对商人利润便进行了详细的计算。他认为经营南路边茶的茶商除需缴纳茶引费用133840两,支付生产成本278476.80两,在泸定桥所缴费用及其他33475.20两,运输费用131872两之外,共可获利437536两之多。【45】四川“先后有边茶制造及贩运商一百余家,遍及川西十余县”【46】,商号有“义兴”、“永昌”、“福元”等80多家。边茶贸易促进了茶叶和其他相关产业的发展。至迟在光绪十年,打箭炉陕帮知名商号即有40家。【47】(二)粗放式生产与运输

清后期中国茶叶海外贸易出现危机后,茶叶生产机械化已在其他地区出现。咸丰十一年(1861),“福建茶商购入英国机器,设厂制造,大获厚利,一时开办三厂”【48】。但是,至光绪中期,南路边茶生产、加工和运输等依然保留了以往的做法,生产力水平几乎没有提高。在茶引数额的限制下,茶叶供给量随引数的增加而增加,体现出南路边茶经济区是在政府控制下的增量发展。一旦茶商(生产商或经销商)试图通过技术改良节约成本,便会使原本在茶产业链条上的生产者大量失业。同时,藏区消费者购买能力有限,即便是在市场环境下,技术进步所带来的并不一定是更高额的利润,而是产品的积压。因此,从康熙至光绪近两个世纪以来,南路边茶在生产技术和运输条件上并没有大的改观。

茶叶生产和加工环节存在着雇佣关系,一般采茶采取计件工资制,支付货币作为报酬。茶叶采摘时,规模稍大的种植园需要雇佣采摘工,雇主除负责采摘工食宿之外,每采摘1斤茶叶还需支付1铜钱工资。而加工制作环节则采取计时工资,同样支付货币作为报酬。制茶需要不同种类和等级的工人,劳动分工较为严格。技术含量较高的蒸茶工和包装工,工资为每天100个铜钱;烧火、砍柴的工人则只有每天60个铜钱。【49】

在茶叶制作过程中,一般4~5斤茶青可制成1斤毛茶。五产地所制毛茶重量如表3所示,以4.5斤茶青可制成一斤毛茶为标准,五产地共需茶青49500000斤。就茶叶采摘工而言,“摘择的工作皆以女子、小孩为之。这种情形在鸦片战争前已经存在,当时他们一日平均采摘10斤”【51】。De Rosthorn记载采茶从“二月开始,六月结束”【52】,约计120天左右。由此推算采茶人数约为41250人,茶叶制作的其他环节所需工人亦不在少数,“在这拣选、再制、调和、包装的过程中,需要为数不少分工的工人”【53】。

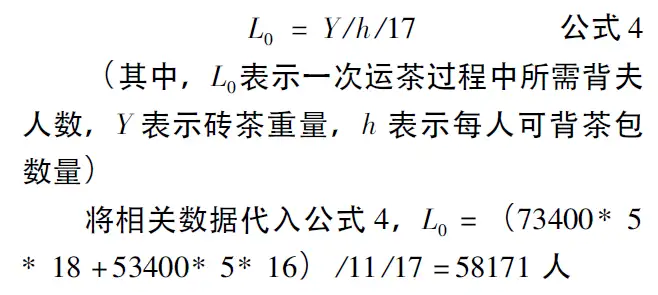

雅州府砖茶制造简单、粗糙,制茶原料中仅有35%是茶叶,其余65%为其他树木的枝叶。先将茶叶晒好,再放在大木盆里蒸,蒸好后将茶叶摊在席子上,待表面晒干后即掺入足量浆使其带粘性,彻底搅拌后便可开始包装。包装过程亦十分简单,将糊上白纸的竹席滚成圆筒状,将用红纸包好的4盎司质量稍好的茶封住圆筒的两头,中间加入茶叶,盖好缝住即可。【54】大量茶叶的制作则需要大量纸张、竹席,“用于包装的材料,每年需要竹编茶兜五十余万个,竹篾条约二百五十万根,红、黄包纸二百万张以上,竹编叶子二百五十万张”【55】,带动了当地缝茶业、造纸、竹篾、牛皮包装等相关产业的发展。南路边茶的运输方式是最原始的。由于道路交通条件恶劣且多年未得到改善,人力是唯一的运输工具,也正是因为这种原始的方式,才使得更多的人依靠背负茶包维持生计。据《四川茶叶史》记载:“南路边茶最远的产区邛州至雅州约180华里。由雅州至打箭炉约500华里,全用人力背运。”【56】人的运输能力十分有限,《四川茶叶史》认为:“背夫每人可运9―13包,每日行程30―40华里,二十余日始能到达打箭炉。”【57】“背茶工俗称‘背脚’‘茶脚子’,均系雅属贫苦农民,茶号发货以‘引’为单位、背脚按照自己的体力每次背15—20包不等……每天只走30里左右。须要16—20日方能抵达康定。”【58】而De Rosthorn的记录却提供了另一种说法,“一个成年男人通常能搬动的货物数量应为11或12包(即250~280磅)。”【59】即当时187.5至210斤,如果按15—20包计算,每人背负的重量达到当时的256至350斤,这个数字的可信度存在疑问。因此,我们以成年背夫平均每人可背11包(每包17斤)为标准进行计算。光绪十六年(1890),共有126800张茶引行销打箭炉,每引为茶叶5包,其中运往西藏、理塘等地的茶引为73400张(每包18斤),运往其他地方的茶引为53400张(每包16斤),【60】则在一次运茶过程中所需背夫人数计算如下:

即在雅州府至打箭炉的运茶途中有背夫约58171人次。具体而言,五产地所供应毛茶重量如表3所示。由于制茶过程中会有一定的生产消耗,故毛茶重量(11000000斤)较砖茶重量(10878000斤)稍多,据此可基本估算各地所需背夫人数。

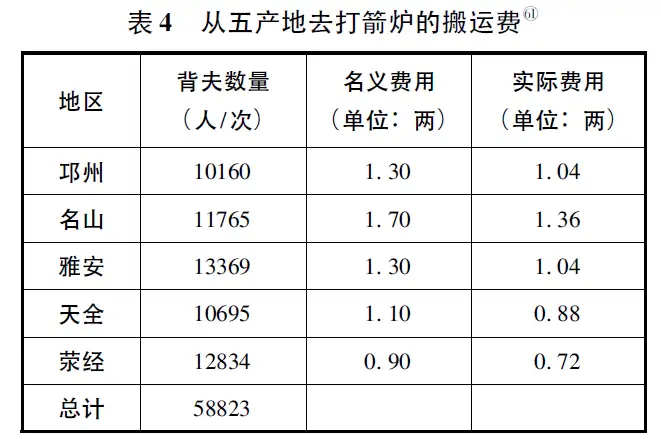

将相关数据代入公式4,得出表4第一项内容。

五产地运输毛茶共需背夫人数为58823人/次,运输毛茶人数(58823人)稍多于运输砖茶人数(58171人)。茶叶运到泸定桥,会有茶背【62】把茶叶搬过桥,每背1包可得铜钱1文。【63】我们同样假设每人可背茶11包,那么在把茶叶运过泸定桥的这段路程中,一次共需茶背约58171人。在运往打箭炉的途中,共需要约116342人,这与“川省载茶之园户、运茶之商贩、负茶之脚夫,多至数十万人,悉赖此为生活”【64】的说法相符。

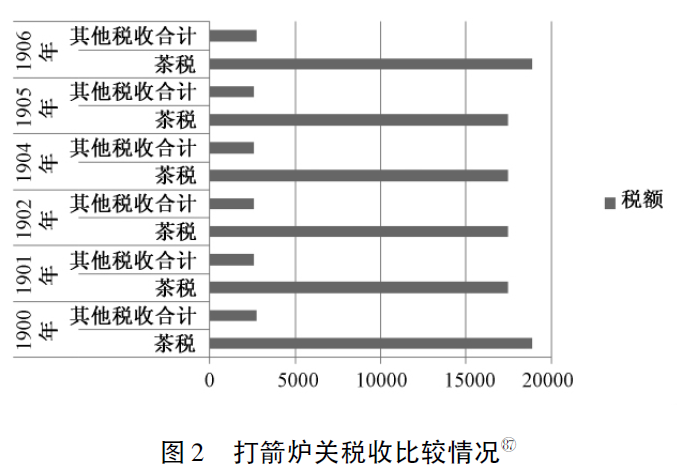

De Rosthorn对当时从各产地运茶至打箭炉运费记录所示,从五产地去打箭炉的实际运费平均约为1两。光绪年间,每公石米平均价格为2.17库平两【65】,则背夫运茶一趟所得银尚不足以购买1公石米。“秋冬两季是背茶的季节,其工资甚低,背夫们除去伙食外已所剩无几,如遇雨水阻路,耽误行程,其力资便不足糊口了。”【66】(三)康泸地区的发展清初泸定尚为藏族村落,为方便川藏在打箭炉的边茶贸易,康熙帝准四川巡抚能泰奏,在打箭炉以东130里【67】山势较缓之处,兴建铁索桥。康熙四十五年桥成,“凡命使之往来,邮传之络绎,军民商贾之车徒负戴,咸得安驱疾驰,而不致病于跋涉”【68】,是南路边茶沟通川藏的必经之处。清廷在此地设卡征商,“茶背经过泸定铁索桥,有最严之引票检查”,【69】茶商持引交与管关官员查验,引货不得分离,验讫后,方可通行。【70】光绪十六年(1890),在泸定桥每引缴纳铜钱18文,所收茶税达1825.92两【71】,商贾辐辏之境况可见一斑。自泸定桥建成之后,即有汉人开始于桥头经营贸易。泸河水流湍急,普通小船不能通过,所有来往打箭炉的车马都在泸定桥停歇【72】,促进了当地脚店业的兴起。早在乾隆年间“打箭炉市渐兴旺,雅炉之间货运日盛,(泸定)桥之西端,脚店蔚起”【73】。除脚店外,晚清时期,泸定的陕西帮商号即有世丰合、永聚源、复兴德、天增公、泰新生、永益庆、复德元、天顺详、复兴公九家,其中资本较雄厚之世丰合、永聚源、复兴德、天增公四家,主要业务之一便是运销边茶。其余五家资本不大,但亦经营各种杂货【74】,促进了泸定经济发展,“商务繁荣,行旅云集,米粮畅销,冠于全县”【75】。打箭炉是汉藏人民的交易市场、入藏必经之地。“四川西连卫、藏,北接青海,南尽蛮夷。自雍正、乾隆间,青海、大小金川次第绥定,沿边之防,以打箭炉为尤重。”【76】鉴于打箭炉的地理位置之重要,“驻藏大臣往返皆以四川为正驿,而互市与贡道亦皆在打箭炉”【77】。政治经济地位促进了打箭炉的发展。清中叶,打箭炉已成为川藏之间“百货完备,商务称盛,在关外可首屈一指”的核心市镇。【78】De Rosthorn记录了1890年打箭炉贸易的流程。内地茶商将茶叶运到打箭炉,须从设在城东门的本关进入,交由炉关监督查验、注册,再由茶商选择茶店存放。值得注意的是,以往的研究中大多谈到打箭炉的锅庄,而鲜有涉及茶店者。从De Rosthorn的记载中可以看出,锅庄所存放的是藏区商民的货物,而中国茶商则将茶叶存放在由汉人开设的茶店中。这一时期打箭炉城内的茶店有36家,锅庄48家。茶店往往由资本雄厚的中国茶商开设,中小茶商的货物存放到这些茶店中需要支付1文铜钱的费用。藏区商民的货物存放到锅庄不需要支付租金、存货费以及食宿费,在每笔生意做成后,锅庄主人抽取8%的佣金。由于打箭炉明正土司临时征用男性,当时藏民与汉人的交易主要由女性来完成。打箭炉市场上茶叶的价格十分稳定,无论包装大小,一律按每包5卢比的价格进行交易。交易结束后,中国茶商到东门本关验引交税,并将交换到的钱货运回内地。藏区商民则将交换到的茶叶分别从北门和西门运出,从北门运出的茶一般为小包装的精品茶,向西北运往甘孜等处,每年的运量达53400引;从西门运出的茶多为大包装的劣质茶,向西从理塘、巴塘入藏,每年的运量达73400引。【79】事实上,锅庄的发展见证了打箭炉逐渐繁荣的过程。元朝时期打箭炉还只是一片荒凉原野,关外及西藏商人来炉用土特产交换茶叶时,只好搭起帐篷,竖起锅桩,作为住宿的地方。后来,商业逐渐繁荣,汉藏商人云集打箭炉进行贸易,在这些锅桩地方建起房屋,于是锅桩便成为锅庄了。清后期,锅庄所营业务不只限于茶叶,匹头、药材、羊毛、黄金、白银等亦是多数锅庄的主要业务。【80】之后与锅庄功能相似的“招商店”出现,“招商店”亦接待来往商贩,促成交易,只是称谓有所不同。【81】截止1949年前,“招商店”与锅庄共有六七十家之多。【82】打箭炉的繁荣是政府边茶政策引导下的产物,茶引的数额决定着打箭炉贸易的规模,同时茶税也是官府收入的主要来源。“自打箭炉设关管理贸易以来,炉关税种开征边茶、常税,分别为茶关、税关。”【83】“其时收入以茶课为大宗……米豆杂粮官房地租,收入甚微。”【84】茶引则自打箭炉设关到光绪六年(1880),“一直稳定在年均10万引上下,计50万包”【85】光绪二十六年(1900)至二十八年(1902),光绪三十年(1904)至三十二年(1906),行销茶引数量为95415张,税收也保持稳定。图2打箭炉市场上,除1900年与1906年各种税收因按一年十三个月计算而有所增加外,其余年份各种税收均基本保持稳定,茶税稳定在17457两。其他商品的税收与茶税相比极少,即使是其他各种商品的税收合计也与茶税相差甚远,茶税占全部税收的比例各年均约为87%,正是“川康茶叶,对藏民重要食品,贸易货量及价值,约为其他贸易所不及”【86】的体现。

由于炉关对藏区商民的货物并不征税,这些税收数据不能够说明茶叶所交换到商品的数量。如果打箭炉市场的贸易方式仅有物物交换,那么,如此巨额的茶叶能够换回的商品数量同样也应该是惊人的。由于从打箭炉回到雅安等地的道路不通畜力,这些交换所得货物仍需人力运输。因为不可能在当日完成交易,那么,将近六万人的脚夫必须在打箭炉当地食宿,且不说食宿成本由谁来负担,打箭炉城是否能容纳了如此庞大的人群也是一个问题。因此我们推断,打箭炉市场应该有规模不小的货币贸易。《清稗类钞》所载“关外各处市况,视炉城行市之高下为标准”【88】,“常年贸易,不下数千金,俗以小成都名之”,【89】或许能够成为这一推论的佐证。

四、结语

“四川每年运藏茶叶二千万磅,约值银一百万两,除为川省提供税收十五万余两,并可为川省货物开辟市场,为边地无数居民取得生业。再者西藏供应驻藏大臣经费,向以收受川茶抵账。川茶不仅是一种官方专利,实系兴利便民的要务,维持边地安宁,亦有赖于此。”【90】南路边茶作为藏人迫切需求的茶叶,维系着清政府在边疆的统治,同时也带动了产茶区人们的就业和“茶马古道”沿途市镇的兴起和繁荣。然而由于当时生产力低下等原因,南路边茶对地区经济的带动有限,当时各地区所呈现出的发展亦只是低水平的繁荣。

注释:

【1】陈慈玉:《生津解渴:中国茶叶的全球化》,台北市:三民书局,2008年,第3页。

【2】相关著作如陈慈玉《近代中国茶叶的发展与世界市场》、米镇波《清代中俄恰克图边境贸易》、魏明孔《西北民族贸易研究———以茶马互市为中心》等。

【3】《清文献通考》,卷30,《征榷考五·榷茶》。

【4】李调元:《井蛙杂记》,卷9,《笔记小说大观》十九编,台北:新兴书局,1977年,第5656—5657页。

【5】【26】【27】【30】【39】【40】【42】【44】【45】【49】【52】【53】【59】【60】【63】【72】【79】De Rosthorn,On the Tea Cultivation in Western Ssuchuan and the Tea Trade with Tibet via Tachienlu,London: Luzac&Co.,1895,p6,p17,p19,p28-30,p8,p26,p30,p22,p34-37,p24、28,p24,p26-27,p30-31,p33,p31,p29,p31-33.

【6】《明清史研究论集》,大陆杂志社印行,第256—269页。

【7】凌大挺编著:《中国茶税简史》,北京:中国财政经济出版社,1986年,第8页。

【8】曹抡彬、曹抡翰纂辑:《雅州府志》(乾隆四年刊本),成文出版社,1969年,第137页。

【9】《西藏研究》编辑部编辑:《西藏志》《卫藏通志》合刊,西藏人民出版社,1982年。

【10】张鹏翮:《奉使俄罗斯日记》,《小方壶斋舆地丛钞》,第3帙。

【11】沈云龙主编,王庆云著:《石渠余记》,文海出版

社,第525页。

【12】[日]后藤英男:《東蒙に於け撥子》,满铁调查资料第四十五编,第18页。

【13】义都合西格主编:《蒙古民族通史》第4卷,内蒙古大学出版社,1993年,第237页。

【14】De Rosthorn.在其书中介绍茶叶历史时,指出“100catties=133English Ibs”,即当时100斤=133磅,故此处2磅=1.5斤。

【15】陈慈玉:《近代中国茶叶的发展与世界市场》,第147页。

【16】陈庆英、高淑芬主编:《西藏通史》,中州古籍出版社,2003年,第544页。

【17】【21】瑐瑡四川省档案馆、四川民族研究所合编:《近代康区档案资料选编》,四川大学出版社,1990年,第219页,第223页。

【18】赵尔巽纂:《清史稿》,《食货志五·茶法》,中华书局,1977年,第3651页。

【19】何仲杰、李文杰、冯沂主编:《南路边茶史料》,四川大学出版社,1991年,第1页。

【20】《清史稿》,中华书局,1977年,卷124,第3652页。

【22】吴慧主编:《中国商业通史》第四卷,中国财政经济出版社,2008年,第277页。

【23】【24】【25】常明、杨芳灿等编纂:《四川通志》第二册,巴蜀书社,1984年,第2329页,第2329页,第2330页。

【28】曹树基:《中国人口史·第五卷·清时期》,复旦大学出版社,2001年,第449页。

【29】另刘瑞主编《中国人口·西藏分册》中在考察清时期西藏人口时,亦将昌都地区的人口数量包含在内。

【31】根据On The Tea Cultivation in Western Ssuchuan and The Tea Trade With Tibet Via Tachienlu第3页绘制。

【32】《打箭炉志一》,《康定概况资料辑要》,第101页。

【33】【55】【56】【57】【58】【66】贾大泉、陈一石:《四川茶叶史》,巴蜀书社,1988年,第331、361页,第204页,第238页,第238页,第361页,第362页。

【34】刘勤晋:《川藏茶路万里行》,《中国茶叶》,2005(6)。文章认为“名山、天全、邛崃的茶包由小路经天全越二郎山、岚安、泸定至康定,称为‘小路茶’;雅安、荥经的茶包由大路经大相岭、飞越岭、泸定至康定,称大路茶。”

【35】王加富主编:《名山县志》,四川科学技术出版社,1992年,第299页。

【36】张赵才等纂修:《荥经县志》(民国四年刊本),成文出版社,1977年,第130页。

【37】根据On The Tea Cultivation in Western Ssuchuan and The Tea Trade With Tibet Via Tachienlu第30页绘制。

【38】曹抡彬、曹抡翰纂辑:《雅州府志》(乾隆四年刊本),成文出版社,1969年,第47页。

【41】中国人民政治协商会议四川省雅安市委员会文史资料研究委员会编辑:《雅安文史资料选辑》第7辑,1992年,第65页。

【43】De Rosthorn记录每年发引数为126800,所需茶108780担,由此可知,1引≈0.86担,该表数据来自De Rosthorn著述,其中所需茶叶量按上述方法计算得出。

【46】杜长煋等编著:《四川茶叶》(修订本),科学技术出版社,1991年,第53页。

【47】中国人民政治协商会议甘孜藏族自治州康定县委员会:《康定县文史资料选辑》第1辑。

【48】杨大金:《现代中国实业志》上,商务印书馆,第785页。

【50】根据On The Tea Cultivation in Western Ssuchuan and The Tea Trade With Tibet Via Tachienlu第22页绘制。

【51】【54】陈慈玉:《近代中国茶叶的发展与世界市场》,第50页,第57页。

【61】根据On The Tea Cultivation in Western Ssuchuan and The Tea Trade With Tibet Via Tachienlu第30页绘制,实际费用为名义费用的80%。

【62】此处“茶背”亦指茶叶搬运工的一种,与前面所提背夫不同的是,茶背只需将茶叶搬运过泸定桥即可。

【64】中国近代经济史资料丛刊编辑委员会主编:《中国海关与缅甸问题》,中华书局,1983年,第162页。

【65】彭信威:《中国货币史》,上海人民出版社,2007年,第631页。

【67】【68】《西藏研究》编辑部编辑:《西藏志》《卫藏通志》合刊,西藏人民出版社,1982年,第223页,第133页。

【69】四川省档案馆、四川民族研究所合编:《近代康区档案资料选编》,成都:四川大学出版社,1990年,第223页。

【70】(同治)《钦定户部则例》卷32,茶法七,第20页。

【71】根据De Rosthorn在On The Tea Cultivation in Western Ssuchuan and The Tea Trade With Tibet Via Tachienlu第36页中对当时茶叶运输成本费的计算,可知当时1铜钱=0.0008两白银,据此可知当时泸定桥所收茶税为1825.92两。

【73】任乃强:《民国川边游踪之泸定考察记》,中国藏学出版社,2010年,第24页。

【74】【75】政协四川省泸定县委员会文史资料工作委员会编:《泸定文史资料选辑》第4辑,1990年,第77—79页,第91页。

【76】《清史稿》,卷137,第4068页。

【77】魏源撰:《圣武记》,世纪书局,1936年,第154页。

【78】【88】【89】徐珂:《清稗类钞》第5册,中华书局,1986年,第2336页,第2337页,第2336页。

【80】政协四川省甘孜藏族自治州委员会:《甘孜州文史资料》第7辑,1988年,见第78—82页表格。

【81】政协四川省甘孜藏族自治州委员会:《甘孜州文史资料》第7辑,1988年,第84—85页。

【82】政协四川省甘孜藏族自治州委员会编:《甘孜藏族自治州文史资料选辑》,1985年,第144页。

【83】【85】四川省康定县志编纂委员会:《康定县志》,四川辞书出版社,1995年,第257页,第175页。

【84】四川省档案馆、四川民族研究所合编:《近代康区档案资料选编》,四川大学出版社,1990年,第79页。

【86】据朱批奏折“奏报打箭炉关上年征收茶米豆杂税等银两事”等整理绘制而成,1900年与1906年奏折,按“正月初一日起连闰至年底”所征税收计算。

【87】《打箭炉志一》,《康定概况资料辑要》,第100、101页。

【90】中国近代经济史资料丛刊编辑委员会主编:《中国海关与缅甸问题》,第164页。

注:

本文原刊于《清史研究》2012年第4期,第63-72页。封面图出自原文图1。引用时请核对原文。

标签:

上一篇:奇葩!昆明一酒店竟用茶壶装消毒水,顾客误饮,送医途中小便失禁

下一篇:返回列表

酒业新闻

酒业新闻 茶业新闻

茶业新闻 食品新闻

食品新闻 酒知识

酒知识 茶知识

茶知识 行业展会

行业展会 茶道文化

茶道文化 茶艺

茶艺 网站首页

网站首页